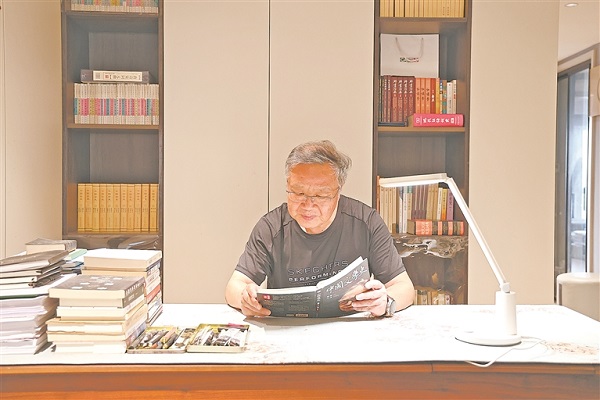

初次见到孙天才,是个灿烂的艳阳天。阳光洒在他堆满书籍和稿纸的旧书桌上,也照亮了这位从渭北走出来的铁路老作家的沉静面容。从铁镰山下的仰望到铁道线上的奔忙,从公文写作笔杆到冰心散文奖得主,从铁路上的“苦行僧”到年轻人的引路者,他如一列未停歇的绿皮火车,在时代轨道上碾出自己的文学辙印——学而不倦,是故乡赠予他的倔强;笔耕不辍,是铁路淬炼出的坚韧;退而不休,则是他纯真如初的感念。

学而不倦:从铁镰山到铁道线

陕西渭南大荔县有一座山。这座山横亘蜿蜒百余里,一头连黄河,一头牵洛水,层峦叠嶂,状如镰弓,锦绣披身,形若彩虹,因此被称作铁镰山、彩虹岭。铁镰山下有一片麦田,就是孙天才的家乡,也是他的文学启蒙地。

孙天才读书是憋着一股劲儿的。父亲识字不多,却将对文化的尊重与热爱揉进日常。家中随处可见父亲写的字、买的书,纵使笔画歪歪扭扭,纵使生活捉襟见肘,父亲仍旧笑着说:“书中自有黄金屋,书中自有千钟粟。”这股倔强劲儿感染了孙天才。于是年幼的他埋头苦读,经常一盏煤油灯燃一夜,次日抬头时,鼻子已然“吃”满了灰。

1978年,孙天才考入西安铁路运输学校。求学的日子里,他如饥似渴地扑向书本。从鲁迅的冷峻深刻到孙犁的清新质朴,从古典诗词的韵律到苏俄文学的厚重,他贪婪地咀嚼着每一个字,恨不得一天就能读完一本书。文学的世界为他打开了铁镰山外的辽阔天空,也让他学会了用敏锐的目光审视一切。笔尖开始在稿纸上笨拙地游走,记录着少年的急切、迷惘,有乡愁,也有对远方的憧憬。

三年后,孙天才来到宝鸡电力机车段,担任机械钳工。这份工作很苦,要有极致的严谨和精确。他依然带着那股倔强劲儿,在检修间隙钻研技术规章,坚持看书写作。厚厚的笔记本里,写满了对工友群像的速写、对沿线风物的观察、对社交往来的思考。

铁路,成了他的第二所大学。铁镰山赋予他的倔强,在这里淬炼成了百折不挠的坚韧。

笔耕不辍:从公文笔杆到渭北歌者

孙天才一生热爱文学,但真正走上文学创作这条路,却是从48岁开始的。

那次,他偶然看见画家邢庆仁的画室里放了一堆瓦片。瓦背上画满家乡的人、物、景。那种质朴和亲切直击心灵。恍惚间,孙天才想起微风吹过铁镰山,山上沟壑纵横,仿佛额头布满沧桑。他终于意识到,生命的根脉、文字的筋骨,是刻在脚下这片大地上的。

邢庆仁的“花瓦”揭开了孙天才文学创作的“盖子”。从此,他开启了“白天写公文,晚上写散文”的模式,写得如痴如醉、写得有滋有味,再忙再累,总要抽出时间写上几段。邢庆仁在瓦上画了102幅画,孙天才就写了102篇文章,最终凝结为他的第一本散文集《老家》。

“从16岁起的文学积淀,从19岁起的坚韧淬炼,成就了我。”孙天才感慨道。他的根脉扎在故乡的土地上,他在铁路上倾注了大量时间、精力和情感,两者共同成就了他。于是他写出《风追司马》,道尽坎坷不平,赞美百折不挠,斩获第七届冰心散文奖;于是他五上大巴山,记录守护祖国版图的三代传承,让巴山精神“砸向大海,掀起浪花”;于是他穿越新蜀道,亲历铁路变化、时代变化,从冰天雪地到春暖花开,记录下“梦幻般的穿越”……

在日复一日的写作、习练中,孙天才总结出了自己的写作条律——抱着巨大的真诚去写。所以他写心灵、写生命、写人性,是渭北大地的深情歌者;他的文字不遮丑、不溢美、不隐恶,是渭北大地的灵魂写照。

退而不休:从“苦行僧”到反哺者

“到现在,我的心里仍是保留一点真的。”说这话时,孙天才的眼睛里闪着光。正是这“一点真”,驱使着他在退休后仍未停歇,整理出版了书信集《纯真年代》。

“纯真”二字,是孙天才的人生关键词。“纯真”既是一种回忆,又是一种希望,既是一种还原,又是一种期盼。孙天才成长的根脉是纯真的,于他而言,所有的文字都是有感而发,是最本真的感馈与涌动。而要达到这种“纯真”,就必须把自己“压榨”到极致。这就是“苦行僧”精神。

孙天才的“苦行”,早在铁路生涯里就已铸成。起初在一线工作,要接受环境和技术的考验,容不得丝毫马虎懈怠,后来进入管理岗位,边工作边创作,频繁握笔,以至于拇指磨起一块“死疙瘩”。正是这样的经历,锻造了他坚韧的意志——写作亦是如此。一字一句,皆需打磨;日复一日,方能沉淀。

如今回望,他庆幸自己没有被岁月消磨,“还不至于一无是处”。他曾在巴山铁道线上,被“祖国的版图,需要有人来守护”的精神所震撼;也曾在无数个寂静的夜晚奋笔疾书,甘当文学“苦行僧”。而今,他更希望成为一位“反哺者”。

他希望让更多人认识渭北大地,希望能催动更多年轻人奋勇前行。“吃苦不是目的,而是一种真诚的快乐。”在孙天才看来,铁路人的坚韧与作家的执着,本质相通,都是对事业的赤诚,对生命的敬畏。他鼓励年轻人,无论是守护铁路,还是耕耘文字,都不要惧怕寂寞,也不要贪图捷径,“要用充沛的精力去做真正的事业”。

“我这一生,始终遵循着自己内心的声音前进。”一颗赤子心,两亩责任田。孙天才说,只要心中那“一点真”不灭,无论是铁路上的坚守,还是文学里的求索,都能走得更深、更远。

附件:

附件: